Il y a des matins comme ça, qui n’ont rien de spéciaux.

La journée ne sera ni belle, ni moche, l’hiver est là, mais le froid n’est pas encore mordant. C’est plutôt brouillasseux.

Écouter les infos, faire le point des interviews à organiser, du reportage à tourner ; Appeler la rédaction pour proposer un sujet.

Tiens, une invitation : une conférence de presse à laquelle nous sommes conviés. Encore une conférence officielle, soporifique, où on va s’emm… grave. Au moins, on croisera des confrères, cela permettra d’échanger.

La ville est encore enveloppée d’un brouillard jaunâtre peu engageant, dans la rue des passants passent.

Il y a des matins comme ça où rien n’est annoncé, et où rien ne s’annonce.

Départ pour notre premier rendez-vous : un sujet sur les travailleurs immigrés employés sur un chantier du centre de la capitale.

Puis d’autres rendez-vous.

Jusqu’au déjeuner, dans un restaurant d’un grand hôtel avec notre guide interprète. Au menu ce qui est présenté comme le top de la gastronomie locale : Des « vols au vent » (sic !), et du mousseux.

Puis encore un tournage sur un chantier : Le gouvernement a mis les bouchées doubles pour reconstruire cette église emblématique de la capitale.

Sur le chemin du retour à l’hôtel où nous avons installé nos moyens de montage, confortablement assis dans notre grosse Benz capitaliste, nous écoutons les hits du moment : Udo Lindenberg : Horizont, Nina Hagen.

J’adore Nina Hagen. Je l’ai croisée quelque fois à l’aéroport, elle était toujours stupéfiante, traversant la foule comme une déesse, perchée sur des talons de 30 cm, les cheveux rouges en pétard, précédée de ses deux petits chiens en laisse. Une artiste inclassable dans une société plutôt conformiste et conventionnelle.

Oui parce qu’on est à Berlin. Le 9 novembre 1989.

Et rien ne semble devoir arriver.

Il est près de 17 heures. Il faut aller à la conférence de presse. Le centre de Presse internationale IPZ est à 2 pas de l’hôtel, à quelques mètres du mur, côté est. Pardon ! côté DDR: République démocratique allemande. Ici on ne parle pas de rideau de fer mais de « mur de protection antifasciste ».

Les passants, souvent des fonctionnaires, hâtent le pas pour rentrer chez eux, souvent loin en banlieue. Le centre de Berlin-Est, l’ancien cœur de Berlin, très détruit par la guerre, très mal reconstruit ensuite, sert de vitrine au régime communiste. Il y a installé les principaux symboles de son pouvoir. Le soir, en dehors de quelques théâtres et de l’Opéra, c’est mort.

Il est 18 heures. Gunter Schabovski, porte-parole du comité central du parti, lit un texte. Rien de très de nouveau.

Certes, depuis plusieurs semaines, il y a bien eu quelques changements ; Mais dans la continuité.

Gorbatschov était venu en septembre à Berlin-Est pour le 40 ème anniversaire de la RDA. Il y avait été accueilli en rock star par la population. Ce n’était ni prévu, ni organisé.

Pourtant, c’est bien lui qui fait souffler sur tous les pays de l’Est, URSS en tête, le vent du changement, de l’ouverture. Et après avoir embrassé sur la bouche, comme c’était la tradition entre partis frères, le vieux Erich Honecker, il fait bien comprendre qu’il serait temps de le mettre au placard.

2 jours après c’était fait.

Bien sûr, depuis des mois déjà, les allemands de l’est tentaient par milliers de passer à l’ouest.

Bien sûr, tous les Lundis, des manifestations réclamant la liberté de voyager se déroulaient autour de l’église Saint-Nicolas à Leipzig, à 200 kilomètres de Berlin-Est.

Bien sûr…

Mais de là à imaginer…

« L’Allemagne n’intéresse plus personne » m’avait prévenu un des dirigeants de ma rédaction, faisant écho à un « L’Allemagne est un pays has been », assené par un directeur du Trésor français, quelques mois auparavant. Des hommes clairvoyants !

Il est 18 h 30, la conférence de presse s’achève.

Schabowski s’est levé et là, un confrère italien lui pose la question : « Et pour la liberté de voyager, allez-vous l’assouplir ? ». Schabowski cherche dans ses papiers, hésite, et puis laisse tomber quelque chose comme : « Oui on va autoriser les citoyens à voyager ». A partir de quand ? ce soir ? Minuit ?

C’est confus, on se demande entre confrères : Tu as compris quoi ? Ils vont organiser ça comment ?

A la télé officielle rien, pas d’annonce. Les rares passants dans la rue ne sont pas au courant, et nous prennent même pour des provocateurs.

Il faut attendre que la télévision ouest-allemande très suivie à l’Est, annonce : « Le mur devrait ouvrir cette nuit. »

Les berlinois de l’Est commencent à se dire : Si ARD ou ZDF l’annoncent, c’est que c’est peut-être vrai.

Tout va aller ensuite très vite. Par petits groupes, les berlinois s’approchent des check-points – il y en 4 : 4 passages entre les 2 parties de la ville.

Les gardes et les militaires sont inquiets, nerveux, ils téléphonent et puis. ..

Et puis, ils commencent à laisser passer, mais toujours en contrôlant.

Et puis les petits groupes deviennent une foule immense,

Et puis, plus de contrôle: C’est une foule compacte, le métro aux heures de pointe, qui circule maintenant entre Est et Ouest.

Et puis.

Et puis les cloches de Berlin Ouest se mettent à sonner, les bars rouvrent et offrent des tournées gratuites.

Et puis on s’embrasse, on pleure, on offre des fleurs ou une bière aux gardes-frontières. Pas une once de violence, de nationalisme. Simplement, la joie de sentir ce que peut être la liberté, le sentiment de découvrir brusquement, que cette partie de l’Europe de l’autre côté du mur était une partie de nous-mêmes, qui nous était si proche, et pourtant pratiquement inaccessible pendant 40 ans.

Dans une vie de reporter, il y a des moments glauques : les escadrons de la mort et les dictatures en Amérique latine, les tueries en Haïti, le siège de Sarajevo et la guerre civile en Yougoslavie

Mais il y a parfois des moments, rares, de grande joie : La chute de Duvalier en Haïti, la révolution de velours en Tchécoslovaquie.

Et puis donc, le mur de Berlin.

Ces moments de grâce ne durent pas hélas.

Mais chaque 9 novembre, je ne peux m’empêcher de penser avec beaucoup d’émotion à cette nuit à Berlin.

Pas seulement le sentiment d’avoir vécu un moment « historique ». Mais surtout d’avoir pu ressentir physiquement ce qu’était la Liberté. Et ce cadeau rare et fragile de vivre dans un pays libre.

Et puis ce regret : N’avoir pas su transmettre ce souvenir aux générations actuelles.

Le rideau de fer : Certains aujourd’hui pensent que c’était une plaisanterie et qu’il y en avait toujours qui arrivait à passer.

La dictature : Certains pensent qu’un petit coup de régime autoritaire, cela ne nous ferait pas de mal.

La liberté de circulation ? L’heure est à la construction. demeures partout ...Vous avez vu ces hordes qui se préparent à nous envahir ? Triste ironie de l’Histoire: La Hongrie qui avait été la première à démanteler le mur qui la séparait de l’Autriche, est l’une des premières à reconstruire des murs avec ses voisins du Sud et de l’Est.

N’avons-nous donc rien appris ?

Le 9 novembre 1989 est un souvenir heureux, mais qui fait remonter également le souvenir de la division de l’Allemagne, de la dictature communiste à l’Est , et de la guerre voulue et déclenchée par les nazis.

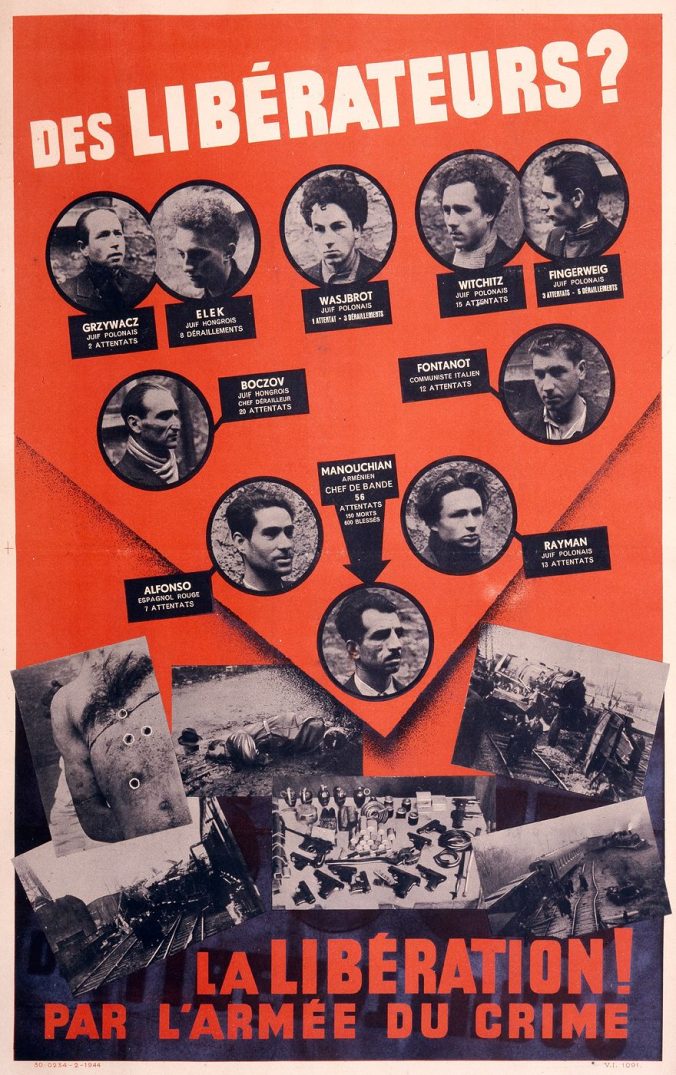

Le 9 novembre est aussi un autre anniversaire. Celui des pogroms anti-juifs, de la nuit de cristal en 1938. La plongée de tout un pays dans l’abomination.

Les allemands se confrontent en permanence avec l’Histoire.

Cette « Vergangenheitsbewältigung » , cette confrontation avec l’Histoire structure leur vie politique, leur Justice, leur éducation, leur société. Elle leur donne une certaine prudence à l’égard des bonimenteurs et des démagos.

Nous devrions en prendre de la graine.

« Rien ne vaut Rien Il ne se passe rien Et cependant tout arrive, Et c’est indifférent » écrivait Frédéric Nietzsche,

une phrase mise en exergue d’un de ses livres par le général De Gaulle.